祈りの終着点──鶴丸城から護国神社への静かな旅

前回の照国神社に訪問後、少し足を伸ばして城山地域の探索に行ってきました。

行き先は「鶴丸城」──かつての城下町の記憶を抱く場所。

そこから西郷隆盛の地「西郷洞窟」、そして「護国神社」へと続くルートは、

まるで心の奥にある“静かな祈り”をたどる旅だった。

鶴丸城跡──石垣と城の記憶

照国神社から北へてくてく歩いていくと、有名な西郷さんの銅像が見えてきます!

天文館を眺める西郷さんです!道路を渡ると撮影用のスポットがあります。

西郷さんに挨拶をして大きな通り沿いを進んでいきます。

このとおりはきれいな石畳で景色もきれいでお散歩しててすごくワクワクする通りです。

美術館や図書館を左に見ながら進んでいくといよいよ鶴丸城(鹿児島城)の御楼門が姿を現します。

御楼門の脇にはいくつかの展示パネルがあり、鶴丸城の歴史を知ることができます。

旅する地理女子りりかのワンポイント豆知識

🏯「鹿児島城」と「鶴丸城」──呼び名に込められた意味とは?

鹿児島県庁のすぐ近くに佇む、美しい石垣と広大な堀を持つお城──それが「鶴丸城(つるまるじょう)」です。

でも実は、このお城の正式名称は「鹿児島城」。ではなぜ「鶴丸城」と呼ばれるようになったのでしょうか?

■ 愛称「鶴丸城」の由来

「鶴丸城」という名前の由来には、諸説がありますが、最も有力なのは以下の2点です:

🟢 島津家の家紋に由来する説

薩摩藩を治めていた島津家の家紋「丸に十字(島津十字)」とは別に、「鶴」が長寿や繁栄の象徴として大切にされており、鶴を縁起物とする文化が根付いていました。

そのため、「鶴丸」は“長く栄えるように”という願いを込めた美称とも言われています。

🟢 城の縄張りが鶴の羽を広げた形に見えた説

築城当時の縄張り(城郭の形状)が、空から見るとまるで鶴が羽を広げているように見えたことから、「鶴丸城」と呼ばれるようになったとも伝えられています。

■ 正式名称はあくまで「鹿児島城」

江戸時代初期、慶長6年(1601年)に島津忠恒(後の島津家久)によって築かれた城が「鹿児島城」。

資料や公的文書などでも「鹿児島城」が使われており、現在も**史跡の登録名は「鹿児島城跡」**となっています。

とはいえ、地元の人々のあいだでは、親しみを込めて今も「鶴丸城」と呼ばれることが多いんです。

その呼び名には、地元への誇りと、島津家の栄光への想いが込められているのかもしれませんね。

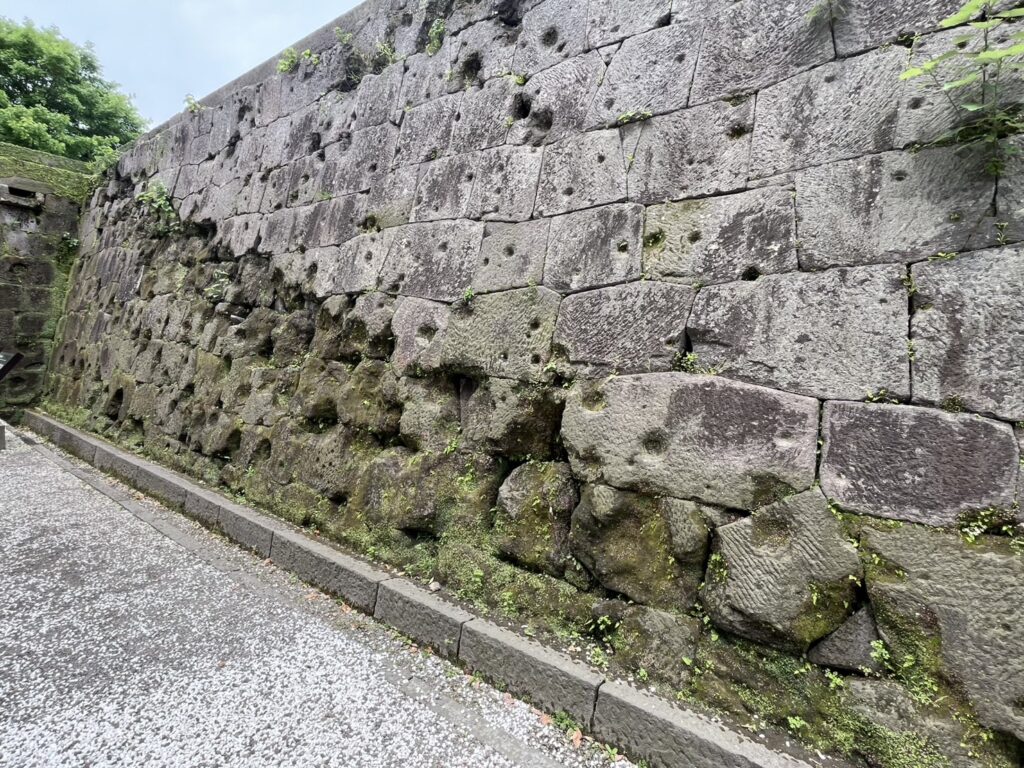

門の中に入ると当時の大きな石垣が姿を現します。(門の外にも石垣ありますけど)

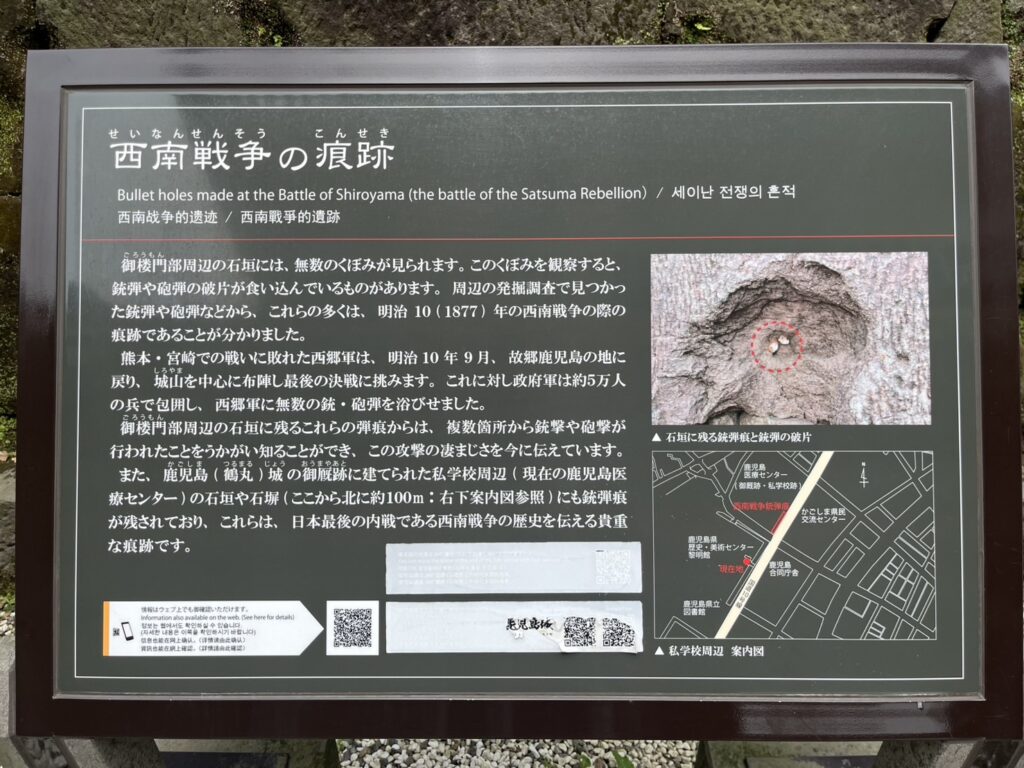

斜めにえぐられた跡が残る石垣。

この跡は、新政府軍が放った大砲の着弾跡(とハルが推測しています)。

小さいくぼみは↓

これは推測ではなく実際の弾痕だそうです。

門から中に入ると目の前が開けます。

鹿児島県歴史資料センター黎明館です。

少し歩いて休憩や、トイレはこちらでお借りできます!

そして黎明館の中にあるカフェ「CHINJUKAN POTTERY」https://www.kagoshima-yokanavi.jp/gourmet/10235

薩摩焼の沈壽官窯(ちんじゅかんかま)が運営するコーヒーショップで、すごくお勧めです!

今日の探索の振り返りをしながら、素敵なカップでおいしいコーヒーをいただきました。

西郷洞窟──命を見つめた静寂

そして、鶴丸城から城山を登っていくと西南戦争最後の地にたどり着きます。

鶴丸城からは歩くと少し距離があるので、車かバスがおすすめです。

鹿児島市の駐車場案内 数台駐車場があります。

カゴシマシティービュー(周遊バス)でも行けます。

こんなやつ。

鹿児島縣護国神社──空へ祈る場所

そして最後は、西南戦争の少し前の戊辰戦争の戦死者を祀るために建てられた神社です。

明治維新、とりわけ西郷隆盛や薩摩藩にゆかりのある神社です。

こちらも少し距離があるので車やタクシー行ってみてください!

駐車場とても広くて、すぐ横にファミリーマートあります。

旅する地理女子りりかのワンポイント豆知識②

🕊 鹿児島県護国神社 ― 祈りが息づく静かな聖域

鹿児島県護国神社は、幕末から明治維新にかけての動乱――とりわけ戊辰戦争で命を落とした鹿児島藩士たちを祀るために創建された、深い祈りの場です。

もともと「招魂社」として1872年に建てられ、その後「護国神社」と名を改めたこの地は、明治政府に尽くした“国のために殉じた人々”を慰霊するための神社として、全国に広がる護国神社のひとつ。

特筆すべきは、ここが鹿児島城(鶴丸城)跡のほど近くにあり、西郷隆盛の最期の地である西郷洞窟にも繋がる――まさに近代日本の幕開けを象徴するルート上に存在しているということ。

木々に囲まれた境内はとても静かで、日常からふと離れたいとき、そして過去に心を寄せたいときに、優しく包み込んでくれるような空気があります。

この地に立つと、ただ歴史を“知る”だけでなく、“感じる”ことができる。

そんな“祈りの終着点”とも言える神社です。

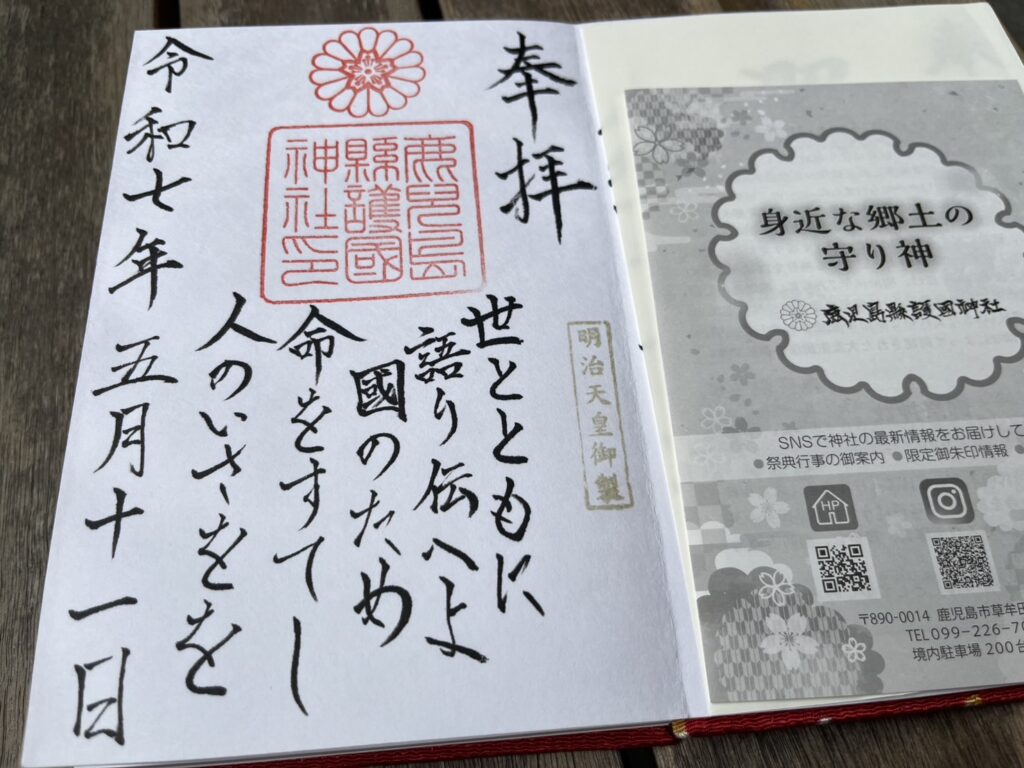

御朱印もゲットです!

ふりかえり──“道”が語ってくれたこと

何気ない石垣に触れて、過去に想いを馳せる探索でした。

江戸時代の終わり、戊辰戦争、西南戦争、西郷隆盛をはじめとした薩摩義士たちがこの地でいかに生きたかを過去の地図を見ながら想像する時間がとてもワクワクしました。

西南戦争では熊本宮崎にわたって戦闘や逃走をして最後に城山にたどり着きました。

薩摩にとっては悲しい結末を迎えたわけですが、後世へは確実に意思が受け継がれているんじゃないかと思います。

最後の護国神社はもともと戊辰戦争の御霊を祀るために作られたそうですが、西南戦争、日清・日露、太平洋戦争と戦争が続いていく中で、その都度、「国に殉じた人々」=英霊が追加されていって、護国神社は“戦死者全般”を祀る神社という形に変化していったそうです。

そういった意味で、会ったことのない過去の方々の存在を石垣や神社から感じることができる

【共鳴】

の探索だったんじゃないかと思います。

コメント